はじめに

オカルトや都市伝説が好きな人なら、一度は耳にしたことがある「オーパーツ」。

本当に実在するのか、それともただの作り話なのか──その真相は長年議論され続けています。

この記事では、オーパーツの有名な事例と科学的な見解、そして都市伝説的なワクワク感の両面から徹底解説します。

オーパーツは本当に実在するのか?

結論から言えば、オーパーツは「実在する物もあるが、その解釈は多くが議論の余地あり」です。

古代の遺物の中には本当に存在するものが多数ありますが、それが「現代科学では説明できない技術」かどうかは別問題です。

ここでは代表的な事例を見ていきましょう。

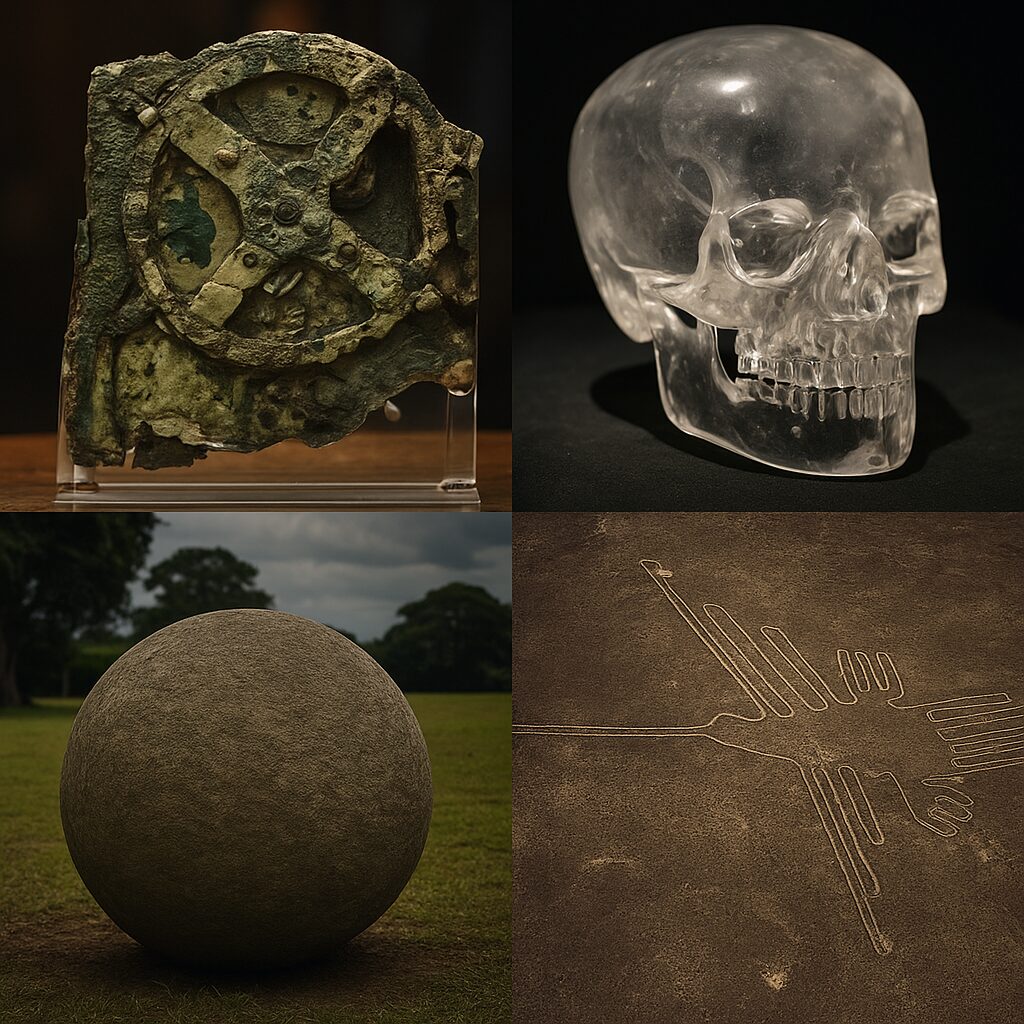

実在が確認された事例

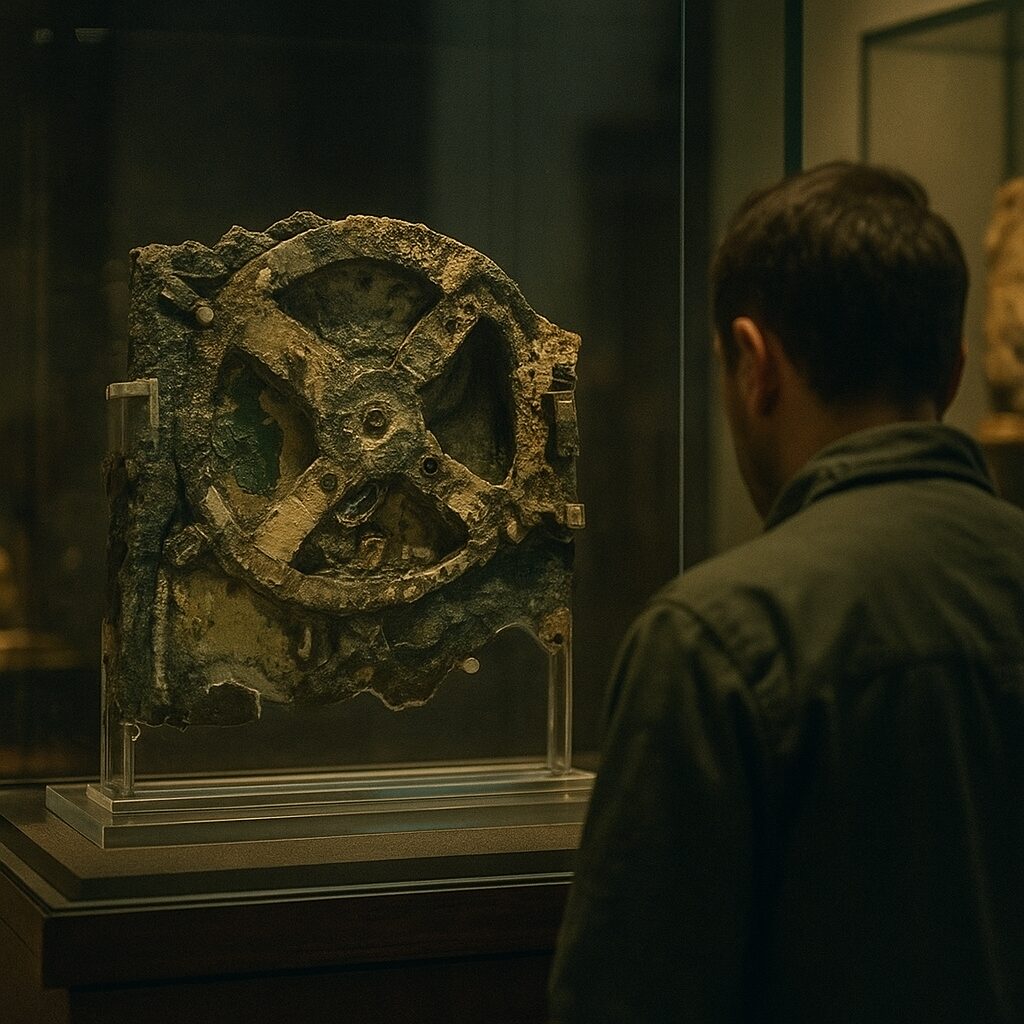

アンティキティラの歯車

紀元前1世紀ごろ、エーゲ海の沈没船から奇妙な青銅の塊が引き上げられました。

長らく「ただの錆びた金属」と考えられていましたが、調査が進むと内部に複雑な歯車機構が隠されていることが判明。

その精密さは、まるで現代の時計や機械装置を思わせるほどです。

現在では「世界最古のアナログコンピューター」と呼ばれ、太陽や月の運行、さらには日食や月食の予測まで可能だったと考えられています。

2000年以上も前に、なぜここまで高度な計算装置が作れたのか──その背景はいまだに大きな謎です。

バグダッド電池

イラク近郊で発見された土器の中には、鉄の棒と銅の筒が収められていました。

一見するとただの素焼きの容器に見えますが、構造を調べると現代の乾電池とほぼ同じ仕組みを備えていたのです。

この発見から「古代の人々はすでに電気を利用していたのではないか?」という大胆な仮説が生まれました。

実際に同様の模型を作ると、微弱ながら電流が流れることが確認されています。

ただし、電気利用の痕跡は見つかっておらず、「宗教儀式用の器」や「保存容器」にすぎないとする説も有力です。

もし本当に電池として使われていたのなら──古代文明のイメージは根底から覆ることになるでしょう。

真偽が疑われる事例

水晶ドクロ

透き通る水晶から削り出された人間の頭蓋骨──「水晶ドクロ」は、その神秘的な姿で世界中を魅了してきました。

発見当初はアステカ文明やマヤ文明の祭具とされ、「超常的な力を秘めた儀式の道具ではないか」と語られてきました。

さらに「呪いのドクロ」として、不幸をもたらすアイテムだと恐れられたこともあります。

しかし近年の科学調査により、現代の工具による加工痕が確認され、19世紀以降に作られた工芸品である可能性が高まっています。

それでも、完全に「偽物」と断じられないのがこの遺物の面白いところです。

映画や小説にたびたび登場し、神秘と呪いの象徴として語り継がれている水晶ドクロ。

真偽のはざまで揺れ続けるからこそ、今なお強い魅力を放ち続けているのです。

コロンビアの黄金ジェット

コロンビアで発見された小さな黄金細工は、一見すると鳥や魚を模した装飾品に見えます。

しかし、その流線型のフォルムや垂直尾翼のような突起は、現代の飛行機やジェット戦闘機を思わせるものでした。

この奇妙な形状から「古代人はすでに飛行技術を知っていたのではないか?」あるいは「宇宙人から知識を授かったのではないか?」といった説が生まれ、オーパーツの代表格として注目されました。

一方で、多くの考古学者は「鳥や昆虫を写実的に表現しただけ」と結論づけています。

つまり、この黄金細工は「ただの装飾」か「未来を先取りした技術の証拠」か──解釈によってまったく意味が変わるのです。

科学とロマンの間で揺れ動く黄金ジェット。

その小さな姿は、今もオーパーツをめぐる議論の象徴といえるでしょう。

いまだに未解明の事例

コスタリカの石球

中米コスタリカの熱帯林で、数百個にもおよぶ巨大な石の球体が発見されました。

その大きさは直径数十センチのものから、最大で2メートルを超えるものまで。

驚くべきは、その形状が驚異的な精度で「ほぼ完全な球体」に仕上げられていることです。

現代の機械を使わずに、どうやってここまで正確な形を生み出せたのでしょうか。

さらに謎なのは、その用途です。

村落の中心に置かれた宗教的シンボルだったのか、それとも天文学的な意味を持っていたのか──いまだに決定的な説はありません。

「古代文明が高度な幾何学や道具を持っていた証拠」とする説もあれば、「宇宙人が遺した遺物」と考える人もいます。

未解明だからこそ、石球は現代人の想像力をかき立て続けているのです。

ナスカの地上絵

ペルー南部の乾いた大地に、数十キロにもわたって描かれた巨大な地上絵群。

ハチドリ、サル、クモといった動物のほか、直線や幾何学模様まで、そのスケールはあまりに壮大です。

地上を歩いていては全貌を確認できず、上空数百メートルから初めて形が見えることから「古代人はどうやってこれを描いたのか?」という大きな謎が残されています。

考古学的には「祭祀や宗教儀式に使われた道標」とする説が有力ですが、それだけでは説明できない部分も多いのです。

一部の研究者やオカルトファンの間では「宇宙人へのメッセージ」「古代の飛行技術を持つ文明の痕跡」といった大胆な仮説も語られてきました。

いずれにしても、数千年を経てもなお消えずに残るナスカの地上絵は、古代人の驚異的な想像力と技術力を示すシンボル。

その謎は、現代の私たちに「人類史はまだ語り尽くされていない」と感じさせてくれます。

オーパーツが語る都市伝説とロマン

オーパーツは科学的な検証の対象であると同時に、都市伝説やエンタメとしても人々を惹きつけます。

ここでは「ロマン」の部分に注目してみましょう。

宇宙人説との関連

オーパーツを語るとき、必ずと言っていいほど登場するのが「古代宇宙飛行士説」です。

この説では、太古の時代に地球を訪れた宇宙人が、人類に高度な知識や技術を授けたと考えられています。

アンティキティラの歯車は「古代の科学を超えた技術の痕跡」、ナスカの地上絵は「宇宙船へのメッセージ」だと主張する人も少なくありません。

もちろん、学術的には裏付けのある証拠は存在していません。

それでも「もし宇宙人が人類史に関わっていたら?」という仮定は、私たちの想像力を一気に広げてくれます。

科学で説明できない謎と、宇宙への憧れが交わるこの説は、オーパーツがいつまでも語り継がれる理由のひとつなのです。

古代文明の高度技術説

オーパーツの多くは、「実は失われた高度文明の遺産ではないか」という説と結びつけられます。

その代表が、古代ギリシャ以前に存在したとされるアトランティスや、伝説のムー大陸です。

これらの文明は現代を凌ぐ科学技術を持ち、天文学や金属加工、建築技術などで驚異的な進歩を遂げていたのではないか──と考える人々もいます。

「かつて人類はもっと進んだ知識を持っていたが、大災害や戦争で一度失われてしまった」というストーリーは、多くのオカルトファンを強く惹きつけます。

そして、現代に残されたオーパーツこそが、その高度文明の“忘れ形見”なのではないか、というわけです。

科学的な裏付けは十分ではないものの、「古代にもう一度花開いた高度な文明があったかもしれない」という仮説は、想像するだけでワクワクせずにはいられません。

エンタメとしてのオーパーツ

オーパーツは学術研究の対象であると同時に、エンタメの世界でも欠かせない存在です。

映画『インディ・ジョーンズ』や『トゥームレイダー』、日本のアニメやゲーム作品にもたびたび登場し、秘宝探しや冒険のシンボルとして描かれてきました。

「未知の文明が残した謎の遺物」という設定は、物語を一気にスリリングにしてくれるからです。

実際の考古学的議論よりも、ポップカルチャーの中でオーパーツは「ロマンの象徴」として強烈に生き続けています。

観客や読者は、科学的な真偽を超えて「自分も冒険の旅に出て、この謎を確かめてみたい」と感じるのです。

学問とフィクションの間を自由に行き来できる点こそ、オーパーツが他の遺物にはない特別な魅力を持つ理由といえるでしょう。

実践ガイド(オーパーツを楽しむ方法)

オーパーツは本やネットで情報を得るだけでなく、実物を目にすることで魅力が倍増します。

ただし、情報の中には誇張や偽情報もあるため注意も必要です。

日本で見られる展示例

オーパーツは本や映像で知るだけでなく、実際に展示を目にすることでその迫力を肌で感じられます。

日本でも大規模な企画展や海外博物館の巡回展が行われることがあり、ナスカの地上絵の資料や古代遺物のレプリカを目にする機会があります。

実物大の模型や発掘現場の再現展示は、まるでタイムスリップしたかのような感覚を与えてくれるでしょう。

さらに海外に目を向ければ、大英博物館(ロンドン)やメキシコ国立博物館などでは、ナスカ文化や中南米の古代遺物を直接見ることができます。

写真や文章では伝わらない「スケールの大きさ」や「加工技術の細かさ」を体験すると、オーパーツの神秘性をより深く実感できるはずです。

オーパーツを本当に楽しみたいなら、一度は現地の博物館や企画展に足を運ぶのがおすすめです。

情報の見極め方

オーパーツの魅力はインターネットや書籍で手軽に触れられますが、その一方で誇張やデマが多いのも事実です。

「古代の宇宙船発見!」といったセンセーショナルな記事や、加工された写真に惑わされてしまうことも少なくありません。

信頼性を高めたいなら、まずは情報の出典に注目することが大切です。

考古学者や研究機関が発表した論文や博物館の公式解説は、裏付けがしっかりしています。

一方で、匿名ブログや不明瞭な動画は「エンタメ要素」と割り切って楽しむ方が賢明です。

また、複数の情報源を比較することも重要です。

同じオーパーツでも、科学的には「自然現象」とされるものが、都市伝説では「宇宙人の仕業」と語られることがあります。

両方を読み比べることで「事実」と「想像のスパイス」を切り分け、より深く楽しめるでしょう。

オーパーツの情報収集は、まさに冒険そのもの。

科学とロマンの境界線を意識することが、謎を正しく、そして面白く味わうコツなのです。

参考情報

オーパーツの世界をさらに楽しむために、知っておきたい用語やリソースを整理しました。

ここを押さえておけば、より深く記事や映像を理解できるようになります。

用語解説

- オーパーツ(OOPArts)

「Out Of Place Artifacts(場違いな人工物)」の略。

その時代の技術水準では作れないように見える遺物を指し、オカルトや考古学の世界で長年話題になっています。 - アンティキティラの歯車

古代ギリシャで作られたとされる精巧な機械装置。

日食や月食を予測できる「世界最古のアナログコンピューター」と呼ばれています。 - バグダッド電池

紀元前の土器から見つかった、電池のような構造を持つ遺物。

実験では微弱な電流を発生させることが可能で、その用途はいまだ謎です。 - 水晶ドクロ

精巧に削られた水晶の頭蓋骨。

現代の加工技術で作られた疑いが強いものの、「呪い」や「神秘の象徴」として語り継がれています。 - ナスカの地上絵

ペルーの地上に描かれた巨大な図形群。

宗教的儀式説や宇宙人説など、多様な仮説を呼んできました。

関連リソース

- 書籍

『オーパーツ大全』、『古代文明の謎』など、専門家とオカルト研究家の両視点から書かれたものを読むとバランスが取れる。 - 映像作品

ドキュメンタリー番組(ナショナルジオグラフィックやヒストリーチャンネル)では、科学的検証と都市伝説的解釈の両方が楽しめる。 - 学術資料

博物館の公式サイトや論文データベース(JSTOR、CiNiiなど)で一次情報を確認すると、信頼性の高い理解ができる。

オーパーツをめぐる議論と今後の展望

オーパーツは単なる“謎の遺物”ではなく、今なお科学者・オカルトファン・一般の人々の間で熱く議論されるテーマです。

その解釈は立場によって大きく異なり、今後の研究や発見次第で常識が覆る可能性すらあります。

学術的な立場

研究者たちはまず、「本当に古代に作られたものなのか?」「測定や調査に誤りはないか?」といった検証を重視します。

そのため、かつてオーパーツとされたものが、再調査によって「自然現象の産物」や「近代の偽物」と判明するケースも少なくありません。

しかし同時に、アンティキティラの歯車のように「本当に高度な知識が使われていた」と確認される例もあります。

科学の進歩は、オーパーツの“ロマン”を消すのではなく、むしろ人類の歴史をよりドラマチックに見せてくれるのです。

オカルトファンの立場

一方で、オカルトファンや都市伝説好きにとっては「謎が残ること」自体が最大の魅力です。

真偽がはっきりしていないからこそ、自由な想像を楽しむ余地があり、物語やフィクションの題材としても輝きを増します。

「もし古代に宇宙人が訪れていたら?」「失われた超文明が実在したとしたら?」──

こうした問いは、科学的根拠を超えて人々の心を惹きつけてやまないのです。

今後の展望

これから新たな遺物が発見されたり、最新の科学技術で既存のオーパーツが再解析されれば、歴史の常識は大きく塗り替えられるかもしれません。

また、AIや3Dスキャンなどのテクノロジーが進化すれば、従来では不可能だった分析が可能になります。

一方で、ポップカルチャーや都市伝説の中では、オーパーツは永遠に「解けない謎」として生き続けるでしょう。

つまりオーパーツは、学問とロマンの両面から未来へと語り継がれていくテーマなのです。

おわりに

オーパーツは「実在するもの」も「偽物の可能性が高いもの」も「未解明なもの」もあります。

科学的な見解を踏まえることで冷静に理解できますが、それだけでは味わえないロマンがあるのも事実です。

要点の整理

- オーパーツは確かに存在するが、その用途や意味は多くが議論中

- 偽造や誤解に基づくものもあるが、それでも文化的価値は失われない

- 未解明の事例は今も人々の想像力を刺激し続ける

- 科学と都市伝説の両面から知ることで、より深く楽しめる

オーパーツは「謎を解きたい人」にとっても「謎を楽しみたい人」にとっても魅力的なテーマです。

次に本や動画でオーパーツを目にしたときは、ぜひ科学的な視点と都市伝説的なワクワクを両立させて味わってみてください。